“內卷”,最早作為一種相對于“進化”的演進方式,誕生于德國哲學家康德創作的《判斷力批判》一書中。

后世學者們將這種朦朧的概念,描述為“在內部不斷精細的文化現象”。

熱衷于研究印度尼西亞生態變遷過程的美國人類學家克利福德·格爾茨,又將內卷一詞再度精細化。

他的研究發現,在資本、新興工業技術涌入的背景下,當地人仍然簡單復制傳統手段投入到生產中,爪哇農業長期停滯不前。

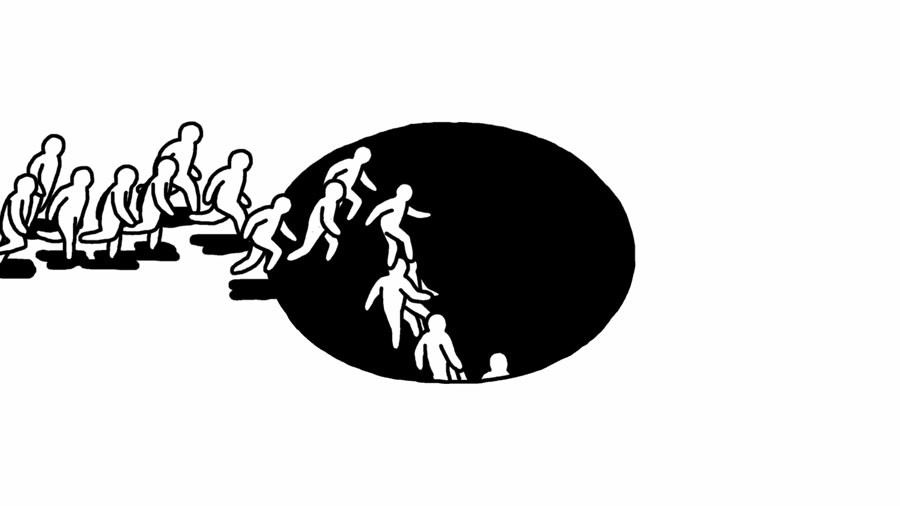

農業的內卷化導致勞動力被迫填充到低效率的流水線中,而不是向更具創造性的崗位傾斜,整體經濟呈現邊際效益遞減的發展趨勢。

內卷在農業之外的領域也時常被引用,并逐漸被賦予新的含義。

“內卷化,指一種社會或文化模式在某一發展階段達到一種確定的形式后,便停滯不前或無法轉化為另一種高級模式的現象。”這是目前較為公認的對內卷的定義。

內卷從水稻田走向政壇,又來到書聲瑯瑯的校園。

學生為了分毫之差的成績,犧牲自己的個人時間,投入更多的精力到學業中。

別人家的孩子騎在自行車上看書,為了不輸給他,我就要在宿舍的床上鋪滿一摞又一摞的書籍。

這樣低邊際效益的努力,其結果是什么呢?結果是“內卷”脫穎而出,入選《咬文嚼字》2020年十大流行語。

與“人民至上,生命至上、逆行者、后浪、颯、神獸、直播帶貨 、雙循環 、打工人、凡爾賽文學”不同,內卷是有歧義的,是一切社會亂象的集合。

比如看到一種社會現象,是與主流進化方向相違背的,無論它有多么不內卷,都可以歸為內卷之流。

有人說,應試教育是內卷。成績代表一切,為了踐行素質教育,卻在反對內卷的道路上漸行漸遠。

有人說,招聘歧視是內卷。現如今就連烤串也要碩士畢業。

有人說,調休加班是內卷。這一點,許多打工人都深有體會。

甚至于帶給我們樂趣的游戲,也無處不存在著內卷。當市面上出現新的爆款玩法,那么這種玩法必然會以各種形式扎堆出現。

人們總是習慣于復刻既有的成功,在無壁壘的安全圈里潛水,并試圖將其他想要跳出這個圈子的人拉下水。

這是一個內卷泛濫,同時也逐漸被人們接納的時代。不會有人像研究紅樓夢那樣,去糾結它最原初的意義,因為內卷就是內卷。

“我們好像在池塘的水底,從一個月亮走向另一個月亮。”

-The End-

小編君

小編君 4535

4535